2019年6月�,世界銀行集團發(fā)布了《State and Trends of Carbon Pricing 2019》,總結了碳定價(jià)機制(包括碳稅和碳市場(chǎng))在全球的進(jìn)展與現狀�����。本文將依據世行報告的內容��,歸納總結碳定價(jià)機制2018年以來(lái)在全球的進(jìn)展�,并對中國碳定價(jià)機制的發(fā)展完善提出相關(guān)政策建議�。

一�����、碳定價(jià)機制全球進(jìn)展情況

(一)碳定價(jià)機制作為一項有效的減排手段正在全球范圍內被廣泛運用

在向聯(lián)合國提交國家自主貢獻的185個(gè)國家中��,96個(gè)國家聲明正在計劃或者考慮使用碳定價(jià)機制作為其實(shí)現國家自主貢獻承諾的工具����。這些國家的碳排放總量占全球排放的55%��。截至2019年4月1日���,全球已有57個(gè)不同的碳定價(jià)機制�,其中28個(gè)為碳排放權交易市場(chǎng)�����,29個(gè)為碳稅機制��。這些碳定價(jià)機制覆蓋了全球46個(gè)國家以及28個(gè)地區近110億噸二氧化碳當量的碳排放�����,約占世界溫室氣體排放的20%���。

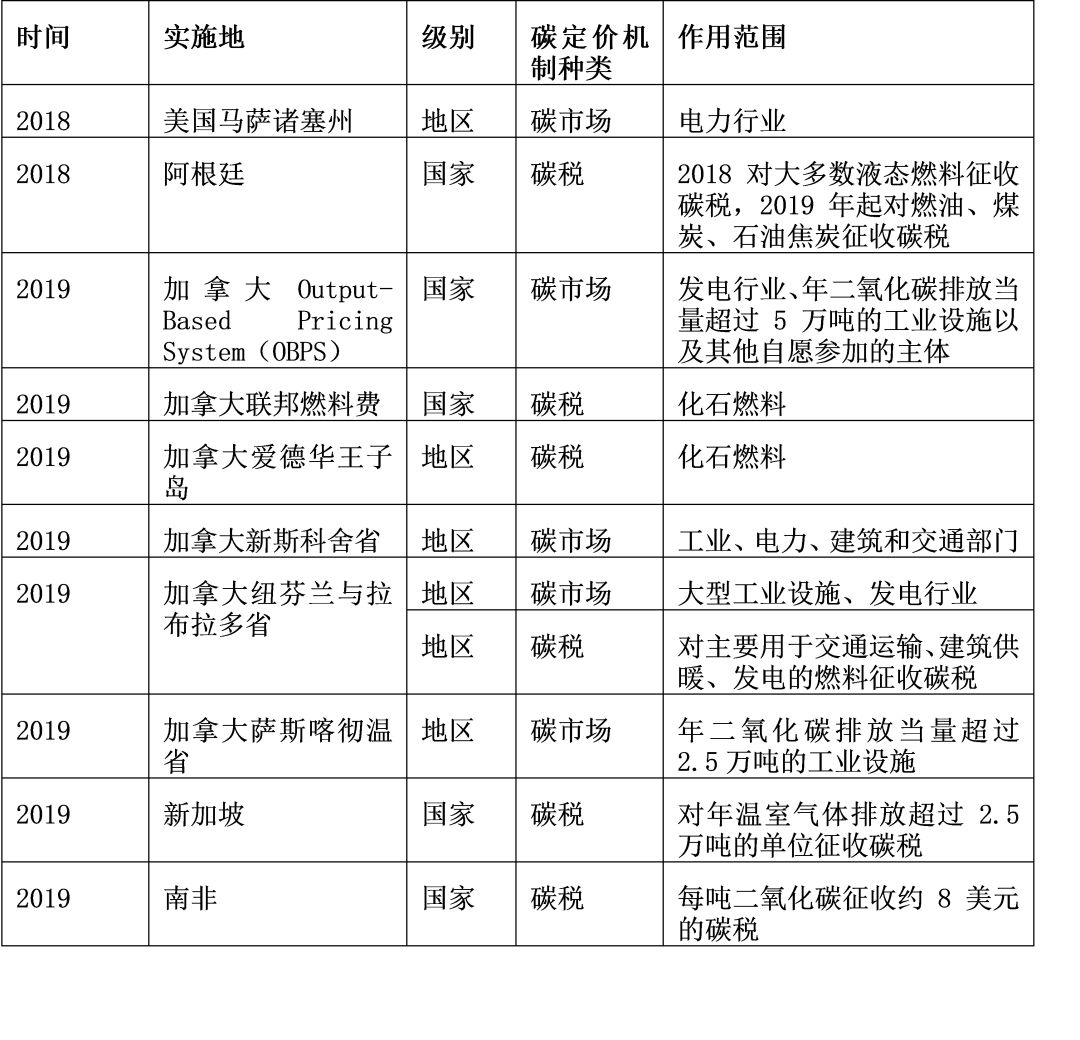

2018年至2019年4月間�����,全球范圍內新增11個(gè)碳定價(jià)機制����,如表1所示��,新增碳定價(jià)機制多數在發(fā)達國家����。2018年6月21日��,加拿大正式通過(guò)了《Greenhouse Gas Pollution Pricing Act》(《溫室氣體污染物定價(jià)法案》)�����。在該法案下�����,加拿大聯(lián)邦政府設定一個(gè)基本目標����,各省及地區可根據各自發(fā)展特征����,自主選擇碳定價(jià)機制�����。同時(shí)聯(lián)邦政府建立了一套碳定價(jià)系統——The Federal Backstop System�����,對化石燃料征收碳稅以及將相關(guān)行業(yè)納入碳市場(chǎng)����。各省和地區可直接采用政府制定的碳定價(jià)系統�����,或選擇自行開(kāi)發(fā)���。加拿大國內各省原有碳定價(jià)機制若能滿(mǎn)足聯(lián)邦政府的排放基本目標�,則可以繼續使用原先的碳定價(jià)機制���。例如魁北克省碳市場(chǎng)滿(mǎn)足聯(lián)邦政府的排放基本目標����,則可以繼續沿用碳市場(chǎng)�����;而其他尚未實(shí)施碳定價(jià)機制的省��,可根據省內情況自行開(kāi)發(fā)碳定價(jià)機制��,因此加拿大四省在2019年推出了5個(gè)碳定價(jià)機制�����,再加上2個(gè)國家層面的碳定價(jià)機制��,加拿大全境共貢獻了7個(gè)碳定價(jià)機制����,占全球11個(gè)新增碳定價(jià)機制的大多數����。

表1:2018.01-2019.04全球新增碳定價(jià)機制

(二)多個(gè)國家和地區擴大碳定價(jià)機制的作用范圍和深度

許多國家和地區為實(shí)現氣候變化政策目標在2018年擴大了碳定價(jià)機制的作用范圍和作用深度�����,冰島宣布2019年將碳稅稅率上調10%用于支持國家自主貢獻目標的實(shí)現���;葡萄牙逐漸減少碳稅減免以達到2030年不再使用煤炭的目標��;歐盟和新西蘭對碳市場(chǎng)進(jìn)行重大改革以加強其節能減排的作用����;哈薩克斯坦碳市場(chǎng)經(jīng)兩年擱置后于2018年重啟��;美國越來(lái)越多的州選擇加入RGGI�,加州正在對碳市場(chǎng)進(jìn)行重要改革�。

碳定價(jià)機制全球范圍內的擴大和加強使得全球碳定價(jià)收入有了相當幅度的增加�����。2018年碳定價(jià)機制共獲得440億美元的收入�,其中碳稅收入占一半以上�。2018年收入比2017年增加了110億美元�����,收入的增加主要來(lái)源于歐盟碳配額價(jià)格的增長(cháng)���,加州和魁北克碳市場(chǎng)交易量的上升�����,以及阿爾伯塔省��、英屬哥倫比亞和法國由于提高碳稅稅率帶來(lái)的收入增加��。

但過(guò)低的碳價(jià)仍然無(wú)法實(shí)現《巴黎協(xié)定》的目標��。為達到《巴黎協(xié)定》的排放要求��,2020年碳價(jià)需達到每噸40-80美元的水平��,2030年碳價(jià)需達到每噸50-100美元的水平�。而截至2019年4月1日���,全球碳價(jià)在每噸1-127美元不等�,51%被碳定價(jià)機制覆蓋的碳排放價(jià)格在每噸10美元以下��。按照目前的趨勢���,全球只有不到5%的碳排放價(jià)格可以達到《巴黎協(xié)定》要求的水平���。

(三)碳定價(jià)機制國際合作正在發(fā)揮重要作用

國際層面上對于碳定價(jià)機制的合作興趣在不斷提升����。歐盟委員會(huì )和中國新組建的生態(tài)環(huán)境部在政策對話(huà)中重申了加強雙方針對中國國家級碳市場(chǎng)建設方面的合作交流����。2018年全球氣候行動(dòng)峰會(huì )上����,歐盟和加州達成了增加雙方在碳市場(chǎng)領(lǐng)域交流頻率的共識���。

國際間交流合作可以通過(guò)經(jīng)驗共享和技術(shù)轉移減少實(shí)施碳定價(jià)的成本���,同時(shí)也可以吸引更多公共資金以及撬動(dòng)更多私人資本進(jìn)入應對氣候變化領(lǐng)域�����?�!栋屠鑵f(xié)定》第六條提出締約方可在自愿基礎上采取合作����,并使用國際轉讓的減緩成果來(lái)實(shí)現國家自主貢獻����。在合作中應確保環(huán)境完整性和透明度�,避免雙重核算��。各個(gè)碳機制之間的鏈接可以改善目前碳定價(jià)機制分裂的格局�,增加市場(chǎng)流動(dòng)性和作用的深度�,以更低的成本有效地達到減少碳排放的目的���。

(四)私營(yíng)部門(mén)正在利用內部碳定價(jià)進(jìn)行風(fēng)險管理

私營(yíng)部門(mén)正在尋求創(chuàng )新型手段��,利用碳定價(jià)機制減少氣候相關(guān)財務(wù)風(fēng)險以及探索溫室氣體減排方面更有利的機會(huì )�。通常來(lái)說(shuō)�,公司在做投資決策時(shí)可以考慮使用內部碳定價(jià)評估未來(lái)可能實(shí)施強制碳定價(jià)機制對項目帶來(lái)的風(fēng)險�����。目前已有約1300家公司��,包括100多家全球500強公司公開(kāi)披露正在使用或在兩年內使用碳定價(jià)機制��。不同公司內部碳價(jià)差別較大��,同公司對不同項目實(shí)施的內部碳定價(jià)也存在較大價(jià)差�,內部碳價(jià)在每噸0.3美元至每噸906美元之間����。

企業(yè)正在探索內部碳定價(jià)更大的用處��,比如利用內部碳定價(jià)管理長(cháng)期氣候風(fēng)險以及將投資決策與氣候目標有機結合��。一些主要銀行機構已經(jīng)開(kāi)始進(jìn)行實(shí)踐���,使用碳定價(jià)方法進(jìn)行貸款審批和評估它們投資組合的碳足跡�����,主要參數包括碳定價(jià)��、氣候風(fēng)險��、氣候政策等�。金融機構同樣也越來(lái)越多地開(kāi)始使用內部碳定價(jià)進(jìn)行氣候相關(guān)風(fēng)險的管理�。2018年7月�,標準普爾道瓊斯公司發(fā)布了S&P Carbon Price Risk Adjusted Index Series����,根據2030年預測的碳價(jià)估算處于風(fēng)險中的公司市值�����,采用加權方案衡量各相關(guān)基礎指數中的公司表現��。

二����、對中國發(fā)展碳定價(jià)機制的政策建議

(一)尋求合理碳市場(chǎng)價(jià)格

要想發(fā)揮碳定價(jià)機制節能減排的作用�,對碳排放的定價(jià)是關(guān)鍵�����。IPCC 2018年發(fā)布的報告稱(chēng)�,2030年碳價(jià)在135-6050美元/噸區間內����,全球升溫不超過(guò)1.5度的可能性也只有50-66%[1];而Carbon Pricing Corridors Initiative對各行業(yè)碳價(jià)的預測也表明���,要達到《巴黎協(xié)定》設定的目標�����,對化工行業(yè)而言��,2020年碳價(jià)需達到30-50美元/噸����,且2035年增加到50-100美元/噸��;電力行業(yè)碳價(jià)2020年需達到24-35美元/噸�,到2035年應達到38-100美元/噸[2]��。

我國目前碳市場(chǎng)試點(diǎn)省市2018年交易均價(jià)最高的北京試點(diǎn)碳價(jià)約為58元/噸�,而重慶試點(diǎn)交易均價(jià)僅為4.36元/噸[3]���,遠不能達到上述要求���。因此��,中國碳市場(chǎng)應采取相應措施對碳資產(chǎn)進(jìn)行合理定價(jià)��。合理碳價(jià)一方面可以迫使企業(yè)更積極地進(jìn)行低碳轉型��,另一方面可吸引更多社會(huì )資本進(jìn)入碳市場(chǎng)��,增加市場(chǎng)活躍度���。

(二)深化試點(diǎn)碳市場(chǎng)改革

2018年全球范圍內許多碳市場(chǎng)都進(jìn)行了深化改革�,以更好地實(shí)現國家自主貢獻目標��。歐盟2018年正式通過(guò)了EU ETS第四階段(2021-2030)的改革方案���,將第四階段的配額總量削減比例從1.74%增至2.20%�����,加速減排進(jìn)程�;同時(shí)在2019年初啟動(dòng)市場(chǎng)穩定儲備機制(Market Stability Reserve, MSR)�����,減少碳市場(chǎng)過(guò)剩配額����,并提升市場(chǎng)抵御未來(lái)沖擊的能力�����;此外歐盟新引入了兩個(gè)低碳籌資機制:Modernization Fund用于支持能效提高項目���,Innovation Fund用于支持可再生能源�、碳捕捉���、碳儲存以及碳利用項目��。

中國試點(diǎn)碳市場(chǎng)在近年運行中已積累一定的運作經(jīng)驗��,同時(shí)也存在一些實(shí)際操作問(wèn)題�,應把握好將碳市場(chǎng)作為實(shí)現國家自主貢獻目標的重要政策工具的大方向�����,深化試點(diǎn)碳市場(chǎng)改革�,對相關(guān)管理條例�����、交易制度����、市場(chǎng)穩定機制�、碳金融衍生工具等進(jìn)行改革嘗試���,旨在形成機制穩定��、交易活躍的現貨市場(chǎng)�,為全國碳市場(chǎng)的健康發(fā)展提供行之有效的試點(diǎn)經(jīng)驗�����。

(三)加強與先行先進(jìn)碳定價(jià)機制間國際合作

碳定價(jià)機制間的國際合作可以有效降低減緩氣候變化成本���,還能吸收國際資金��,并提高公共資金撬動(dòng)社會(huì )資本的能力����。有研究表明�����,建立國際層面的碳市場(chǎng)所需成本顯著(zhù)低于各國建立各自碳市場(chǎng)的成本[4]���。碳稅政策最早于1991年在芬蘭實(shí)施�,碳排放權交易最早于2005年在歐盟啟動(dòng)����,和歐美發(fā)達國家相比���,我國碳市場(chǎng)起步較晚����,碳稅政策還未正式推行���,在制度建設上有較大提升空間���,國際合作大有可為�。

此外�����,中國可從與其他碳定價(jià)機制的國際合作中學(xué)習先進(jìn)清潔技術(shù)���、運行和管理經(jīng)驗��,并可結合國內發(fā)展情況綜合運用��。通過(guò)與國際先行先進(jìn)的合作�����,學(xué)習其先進(jìn)技術(shù)��,降低低碳領(lǐng)域進(jìn)入壁壘�,拓展清潔技術(shù)應用廣度和深度�,降低項目開(kāi)發(fā)運營(yíng)成本��,促進(jìn)國內低碳產(chǎn)業(yè)普及和發(fā)展����。

(四)探索碳市場(chǎng)和碳稅組合推行方案

全球范圍內有部分國家和地區采用了碳市場(chǎng)和碳稅同時(shí)進(jìn)行的減排手段���,如瑞士既有本國的碳市場(chǎng)也征收碳稅���;法國既加入EU ETS�����,又在2014年實(shí)施碳稅�����;加拿大2018年新建的The Federal Backstop System對不同碳源進(jìn)行碳市場(chǎng)和碳稅的雙頭監管���。這些實(shí)踐均傳達同一理念��,即在邊界設置合理的前提下����,碳市場(chǎng)和碳稅可以互相補充�����,互相促進(jìn)����,以達到最佳減排效應��。

鑒于目前我國已經(jīng)啟動(dòng)碳排放權交易市場(chǎng)�����,且試點(diǎn)碳市場(chǎng)和全國碳市場(chǎng)在發(fā)展和建設中����?�?梢栽诶^續建設全國碳市場(chǎng)的前提下����,針對碳市場(chǎng)未納入的碳排放源�,適時(shí)引入碳稅作為碳市場(chǎng)的補充�����,對這些碳源征收碳稅來(lái)調動(dòng)減排積極性�����。密切關(guān)注碳稅最新研究進(jìn)展����,學(xué)習國際先行經(jīng)驗�。

(五)加強對公眾低碳理念的建設

由碳定價(jià)機制在國際范圍推行的經(jīng)驗總結可知�,公眾對碳定價(jià)機制的接受度將很大程度影響碳定價(jià)機制的推行和實(shí)施��。比如法國民眾因不滿(mǎn)政府加征燃油稅而爆發(fā)的“黃背心”運動(dòng)��,嚴重影響了燃油稅的進(jìn)一步推行���;而英屬哥倫比亞省2009至2015年間��,反對碳定價(jià)的人口比例從60%降至45%以?xún)?���,為碳定價(jià)機制在該省的推行奠定了群眾基礎��。

中國應大力向社會(huì )大眾普及低碳生活����、低碳發(fā)展的新理念��,鼓勵低碳出行��、低碳消費等低碳生活方式��,形成全社會(huì )共同進(jìn)行氣候行動(dòng)的良好氛圍���,同時(shí)通過(guò)提升國民踐行低碳理念的積極性和思想覺(jué)悟�,為碳定價(jià)機制及其他低碳轉型政策的推行奠定基礎���。

參考文獻

[1]數據來(lái)源:IPCC, Global Warming of 1.5°C, 2018

[2] 數據來(lái)源:CDP, Carbon Pricing Corridors - The Market View 2018, May 2017

[3] 數據來(lái)源:中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院����,《2018中國氣候融資報告》�,2019

[4] The World Bank Group����,the State and Trends of Carbon Pricing��,2016

作者:

洪睿晨 中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院研究員

指導:

崔瑩 中央財經(jīng)大學(xué)綠色金融國際研究院氣候金融研究室及碳金融實(shí)驗室負責人